Existencialismo: A Filosofia da Liberdade e da Angústia

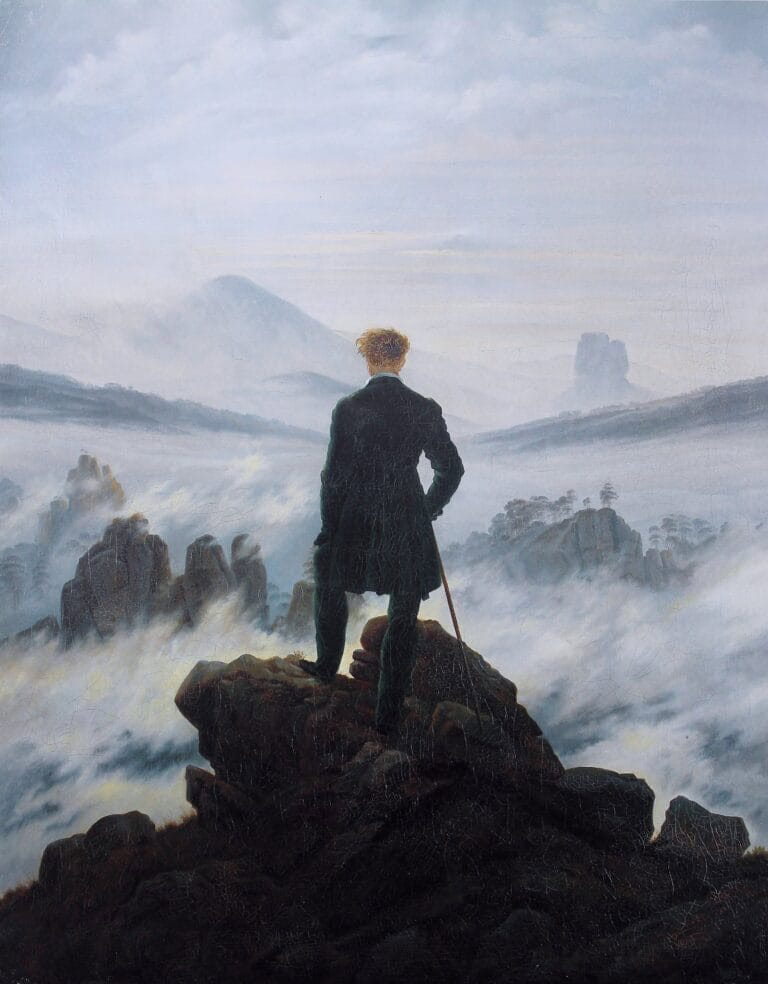

Numa vitrine infinita de identidades, carreiras e estilos de vida, o homem e a mulher contemporâneos encontram-se perante uma liberdade sem precedentes. Podemos ser o que quisermos, conectar-nos com quem quisermos, acreditar no que quisermos. No entanto, esta vastidão de escolhas muitas vezes não gera um sentimento de poder, mas sim uma vertigem paralisante. Uma sensação de vazio, uma ansiedade difusa e uma busca desesperada por “autenticidade” tornaram-se as marcas da nossa paisagem emocional. Sentimo-nos como atores a quem entregaram um palco iluminado, mas se esqueceram de dar o guião.

É precisamente neste palco que a filosofia existencialista entra em cena. Mais do que uma escola de pensamento académica, o existencialismo é uma sensibilidade, uma resposta visceral à condição humana num mundo que perdeu as suas certezas. Se as filosofias anteriores perguntavam “o que é o ser humano?”, o existencialismo vira a questão do avesso e pergunta “o que significa existir como ser humano?”. Ele encara de frente o desconforto da nossa liberdade e propõe-se a responder à pergunta norteadora que ecoa através da modernidade: o que significa ser livre e viver com sentido num mundo sem garantias?

Origens do Existencialismo: Os Profetas da Incerteza

O existencialismo não nasceu num único dia, mas foi gestado no pensamento de filósofos que ousaram olhar para o abismo da subjetividade humana muito antes de o movimento se consolidar.

Søren Kierkegaard (1813-1855): Considerado o pai do existencialismo, este pensador dinamarquês rebelou-se contra os sistemas filosóficos abstratos (como o de Hegel) que dissolviam o indivíduo em conceitos universais. Para Kierkegaard, a verdade é a subjetividade. O que importa não são as verdades objetivas, mas as escolhas que um indivíduo faz na sua existência concreta. Ele descreveu a angústia como a “vertigem da liberdade”, o sentimento que nos assalta quando nos apercebemos da infinidade de possibilidades que temos à nossa frente. Perante a incerteza radical, a fé não é uma certeza racional, mas um salto apaixonado no escuro, uma escolha individual e intransferível.

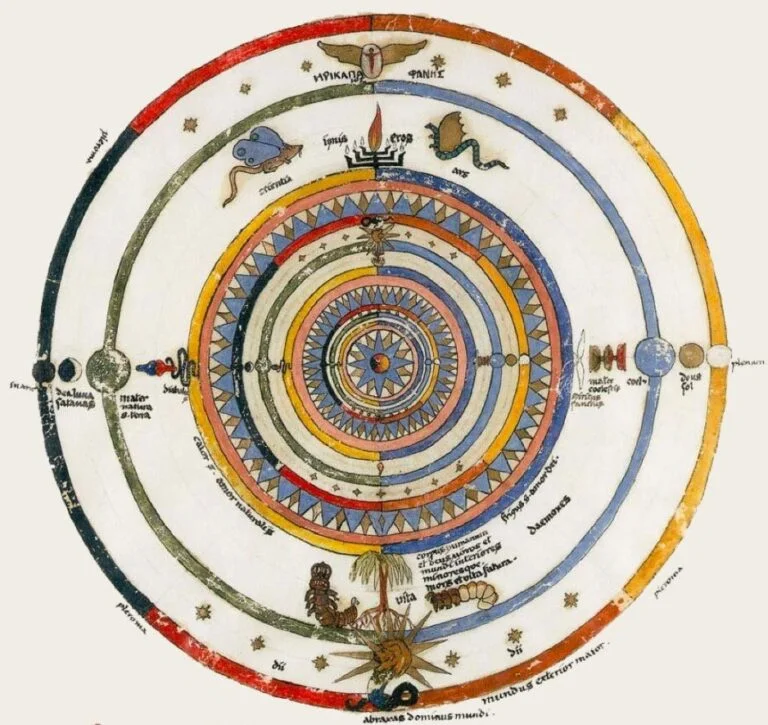

Friedrich Nietzsche (1844-1900): Se Kierkegaard colocou a escolha individual no centro, Nietzsche demoliu o palco onde essas escolhas se apoiavam. A sua famosa e bombástica declaração, “Deus está morto”, não era um grito de alegria ateísta, mas o diagnóstico de um evento cultural: o colapso dos valores morais e metafísicos que sustentavam a civilização ocidental. Sem uma base divina ou transcendente, os valores perdem a sua justificação. O resultado é o niilismo – a sensação de que nada tem valor. A resposta de Nietzsche não é o desespero, mas um desafio: o ser humano deve tornar-se um criador de valores, um Übermensch (Além-do-Homem) que legisla para si mesmo e afirma a vida em toda a sua tragédia e beleza.

Martin Heidegger (1889-1976): Embora tenha rejeitado o rótulo de “existencialista”, a sua análise do Dasein (o “Ser-aí”) em Ser e Tempo forneceu o vocabulário filosófico para o movimento. Heidegger descreveu o ser humano como um ser “lançado” no mundo, sempre já imerso numa teia de relações e possibilidades. A sua distinção entre uma vida autêntica (que assume a própria finitude e liberdade) e inautêntica (dissolvida nas preocupações anónimas do “se impessoal”) tornou-se central para a reflexão existencialista.

Existencialismo no Século XX: A Liberdade em Tempos de Crise

Foi no rescaldo das duas Guerras Mundiais, numa Europa em ruínas e desiludida com as promessas do progresso, que o existencialismo floresceu como um movimento cultural e filosófico, principalmente na França.

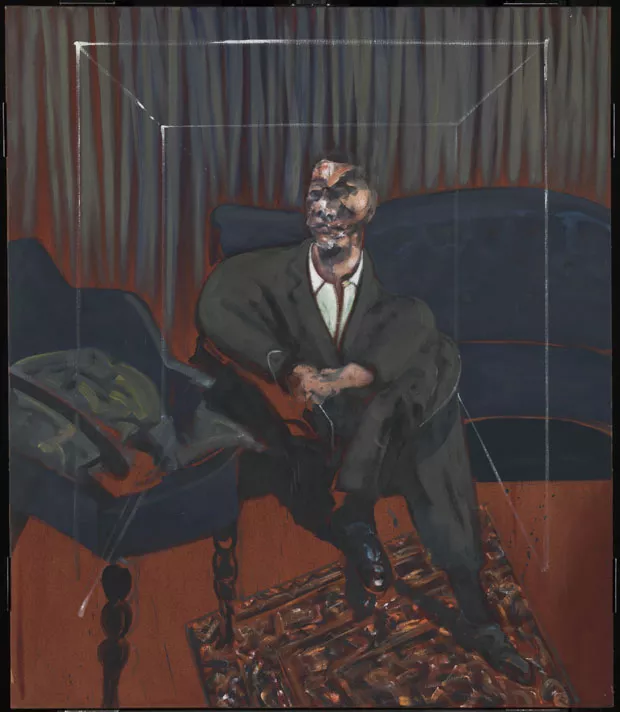

Jean-Paul Sartre (1905-1980): Foi o grande popularizador do existencialismo, com a sua máxima lapidar: a existência precede a essência. Para Sartre, não nascemos com uma natureza humana fixa. Primeiro, existimos – somos lançados no mundo – e só depois, através das nossas escolhas e ações, nós definimos. Não somos como um corta-papel, que é projetado com uma finalidade (uma essência) antes de ser criado. Somos um projeto em aberto. Esta liberdade radical, no entanto, é um fardo: o homem está condenado a ser livre. Não podemos escapar da necessidade de escolher, e cada escolha que fazemos é uma escolha pela qual somos totalmente responsáveis. A fuga a esta responsabilidade, pretendendo que somos determinados por forças externas (genética, sociedade, psicologia), é o que Sartre chama de má-fé.

Albert Camus (1913-1960): Amigo e posterior rival de Sartre, Camus focou-se na noção do absurdo. O absurdo não está no mundo em si, nem no ser humano, mas no confronto entre o nosso desejo humano por sentido, clareza e razão, e o “silêncio irracional do mundo”. O universo não se importa com as nossas perguntas. Reconhecer este absurdo é o primeiro passo. A resposta não é o suicídio (fuga) nem a esperança ilusória (negação), mas a revolta. Como o Sísifo mítico, condenado a rolar uma pedra montanha acima para sempre, devemos abraçar a nossa tarefa fútil com lucidez e paixão. “É preciso imaginar Sísifo feliz”, conclui Camus, pois a sua felicidade reside na revolta consciente contra o seu destino.

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961): Merleau-Ponty trouxe o corpo de volta para o centro da filosofia. Ele criticou a tradição que via o ser humano como uma mente presa numa máquina. Para ele, nós não temos um corpo; nós somos o nosso corpo. A nossa existência, a nossa percepção e a nossa liberdade estão sempre ancoradas na nossa experiência corporal de “ser-no-mundo”. A liberdade não é uma decisão abstrata de uma mente desencarnada, mas uma negociação constante com o mundo através da nossa motricidade e perceção.

O Vocabulário da Existência

O existencialismo legou-nos um conjunto de conceitos que se tornaram ferramentas para pensar a vida:

Angústia: Não é o medo de algo específico, mas a consciência profunda da nossa liberdade e da totalidade da nossa responsabilidade. É o sentimento que temos quando percebemos que nada nos determina e que somos os únicos autores da nossa vida.

Autenticidade: É o ideal de viver de acordo com a liberdade que nos é própria. Ser autêntico é assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, em vez de nos escondermos atrás de papéis sociais, desculpas ou da “má-fé”. É criar o nosso próprio ser.

Absurdo: Como visto em Camus, é o divórcio entre o desejo humano de significado e a indiferença do universo. É a constatação de que não há um sentido pré-determinado para a vida.

Responsabilidade: A consequência direta da liberdade. Se somos livres, somos responsáveis não apenas pelo que somos, mas, como argumenta Sartre, por toda a humanidade, pois ao escolhermos a nós mesmos, estamos a afirmar uma imagem do que o ser humano deve ser.

Existencialismo Hoje: Relevância numa Era de Incertezas

Longe de ser uma filosofia datada, o existencialismo é talvez mais relevante do que nunca.

Crises de identidade e ansiedade moderna: A “vertigem da liberdade” de Kierkegaard descreve perfeitamente a ansiedade de uma geração confrontada com um número esmagador de escolhas de vida, sem um caminho claro a seguir. A pressão para “encontrar o seu propósito” é uma manifestação da angústia existencial.

Redes sociais e a pressão por uma vida “autêntica”: As redes sociais criaram um palco para a má-fé em escala de massa. Curamos e performamos uma versão idealizada de nós mesmos, um “eu” para consumo público que esconde as nossas incertezas e imperfeições. A ironia é que esta performance é muitas vezes feita em nome da “autenticidade”, transformando o próprio conceito numa mercadoria estética, em vez de um compromisso ético.

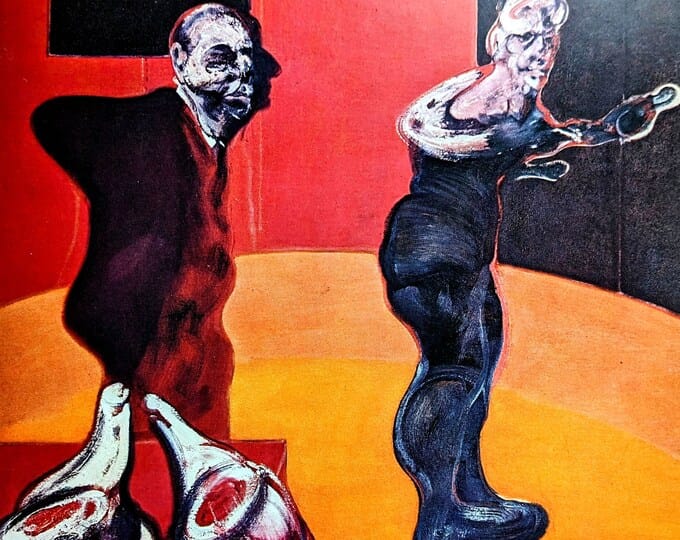

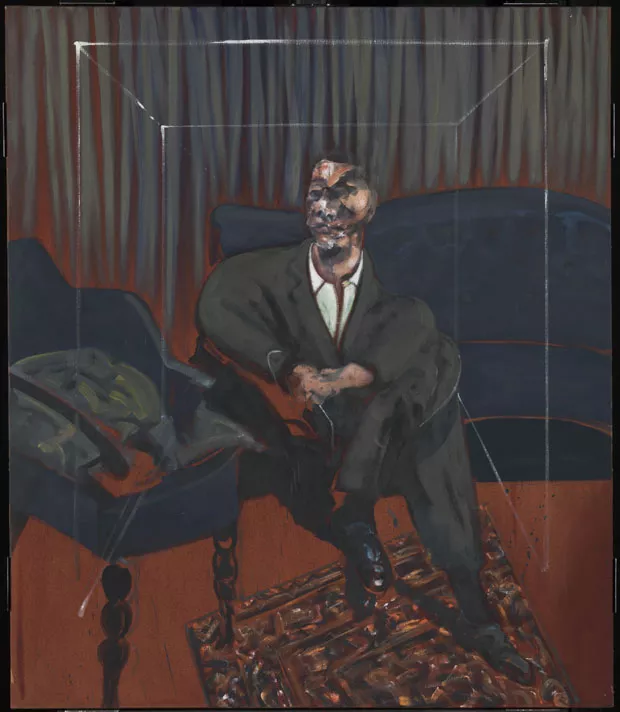

Aplicações em cultura e terapia: O impacto do existencialismo é vasto. Vemo-lo na literatura de Dostoievski a Kafka, no cinema de Ingmar Bergman a Charlie Kaufman, que exploram temas como o absurdo, a alienação e a busca de sentido. Na psicologia, a logoterapia de Viktor Frankl e a terapia existencial baseiam-se diretamente na ideia de que a principal motivação humana é a busca de significado e que a liberdade de escolher a nossa atitude é o que nos permite sobreviver mesmo nas piores circunstâncias.

A Coragem de Criar Sentido

É fácil confundir o existencialismo com pessimismo. Afinal, fala de angústia, absurdo, e de um universo indiferente. Mas isso é um erro profundo. O existencialismo não é pessimista; é radicalmente realista e, em última análise, otimista quanto ao potencial humano. A sua mensagem não é que a vida não tem sentido, mas que ela não tem um sentido dado à partida.

A filosofia existencialista retira-nos as muletas da certeza, seja ela divina, social ou científica, e obriga-nos a caminhar com as nossas próprias pernas. Ela não oferece conforto, mas oferece dignidade. A sua mensagem final é um convite poderoso e exigente: já que foste lançado na existência sem um guião, tens a terrível e maravilhosa tarefa de o escrever tu mesmo. A vida pode não ter um sentido inerente, mas isso apenas significa que temos a liberdade de lhe dar um.

E se a angústia, essa vertigem desconfortável que sentimos perante o abismo das nossas possibilidades, não for um sintoma de doença, mas exatamente o contrário? E se a angústia for justamente o início da liberdade?

Meu Novo Livro

[fluentform id=”6″]