Enfim, o Ar: Crônica de uma Sentença para o Cansaço de um País

Recife, 11 de setembro de 2025. As famosas torres gêmeas continuam de pé no Cais de Santa Rita. Não foram elas que caíram nesta data (felizmente), mas um governo. Ou, mais precisamente, a ilusão de impunidade que o sustentava como um andaime enferrujado. Nesta manhã de sol atlântico, enquanto a notícia da condenação definitiva do ex-presidente e sua cúpula de generais por atentar contra o Estado se espalhava pelas redes e sussurros, o que se sentia no ar não era a euforia de uma vitória, mas o alívio pesado de quem sobrevive a um longo soterramento.

A queda não foi súbita como a de outras torres em outro setembro. Foi um desmoronamento lento, anunciado em cada risada diante da morte, em cada decreto que esgarçava o tecido da realidade, em cada continência que humilhava a inteligência. O que os tribunais finalmente sentenciaram não foi apenas um plano de poder articulado em salas com ar-condicionado. O que se julgou, em verdade, foi a própria alma de um projeto de país que encontrou no deboche sua linguagem e na indiferença sua mais eficaz ferramenta de destruição. O mal, afinal, raramente se apresenta com a franqueza de um monstro; mais frequentemente, ele chega com um encolher de ombros, um “e daí? Não sou coveiro” que tem a força de mil punhais.

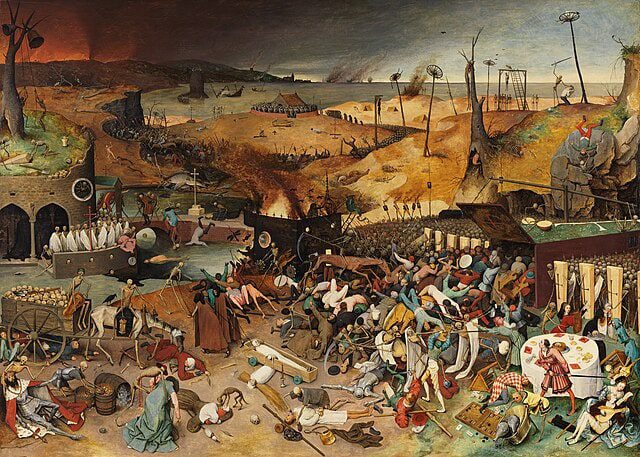

Para entender os escombros sobre os quais hoje tentamos reconstruir alguma normalidade, é preciso voltar ao epicentro do terremoto moral: a pandemia. Ali, a tragédia de um povo foi convertida em palco para a mais grotesca das comédias. A morte, essa experiência última e universal, foi despojada de sua solenidade e transformada em estatística a ser contestada, em fraqueza a ser ridicularizada. O riso do poder diante das covas que se multiplicavam não era o riso da alegria, mas uma arma de corrosão. Era o riso que dizia: “a sua dor não me importa; a sua vida é irrelevante; o seu luto é apenas um obstáculo para a minha narrativa”.

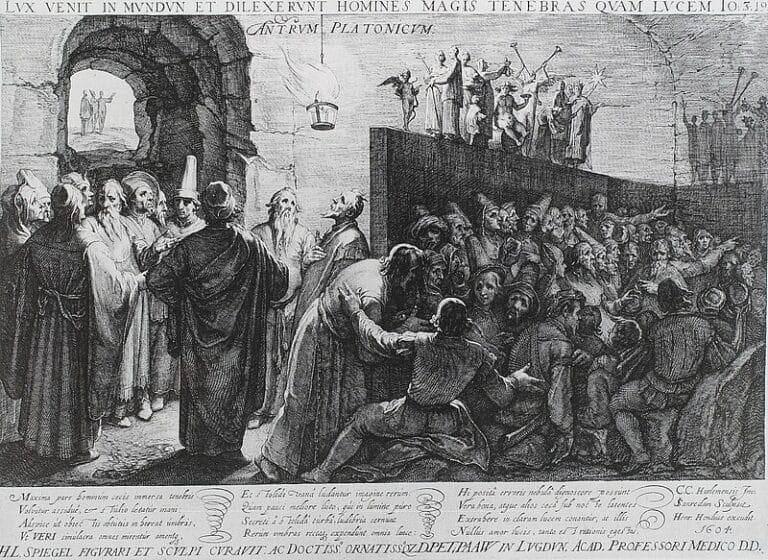

Essa foi a lição mais perversa daquele tempo: o mal não precisa de ódio para prosperar; basta-lhe a recusa em pensar. A recusa em se colocar no lugar do outro, em imaginar o pulmão que busca o ar que lhe é negado, em sentir o peso do silêncio numa casa onde antes havia uma voz. O mal que vimos operar não vestia a farda do fanatismo ideológico explícito, mas o terno do burocrata, a toga do cúmplice, a farda do obediente. Era a maldade que não se anunciava com discursos inflamados, mas em memorandos, planilhas de cloroquina e negativas de compra de vacinas. Era o mal de quem cumpre ordens, de quem segue o fluxo e “passa a boiada”, de quem desliga a consciência no início do expediente e só a religa ao chegar em casa, convencido de sua própria e inabalável normalidade.

Essa “normalidade” era o verdadeiro agente patogênico. Homens comuns, pais de família, cidadãos respeitáveis, tornaram-se operadores de uma engrenagem de morte simplesmente porque deixaram de fazer perguntas. Aceitaram a realidade pré-fabricada que lhes era oferecida, uma realidade onde vírus eram “gripezinhas”, caixões eram artifícios da imprensa e a economia valia mais que a avó de alguém. A abdicação do pensamento crítico foi o salvo-conduto para a cumplicidade. E assim, a nação adoeceu não apenas de um vírus, mas de uma profunda crise de imaginação moral.

O projeto de golpe, cujos detalhes vieram à tona nos autos do processo, não foi um raio em céu azul. Foi a consequência lógica e inevitável da mentalidade forjada na pandemia. Um governo que se acostuma a governar sobre cadáveres perde o respeito pela vida e, por extensão, pelas instituições que a protegem. A transição do deboche sanitário para a conspiração nos quartéis foi apenas uma mudança de escala, não de natureza. A mesma recusa em aceitar a realidade – fosse ela a eficácia de uma vacina ou o resultado de uma eleição – serviu de combustível para ambas as frentes de destruição.

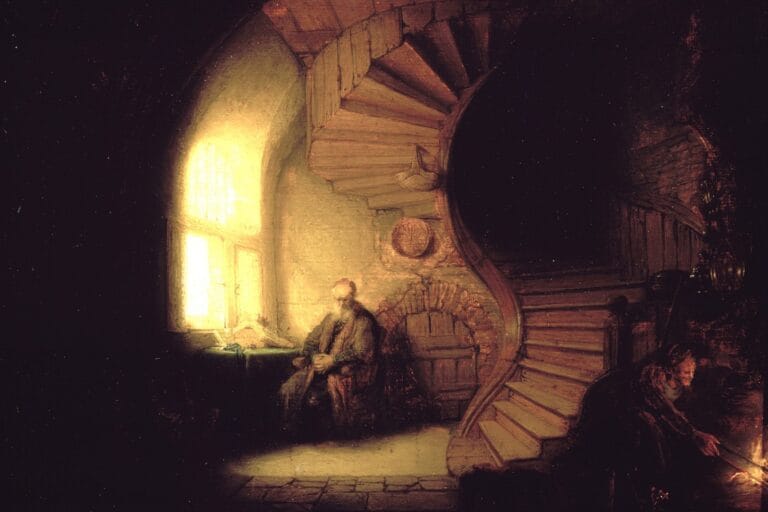

Os generais, figuras que deveriam encarnar a estabilidade e a defesa do Estado, revelaram-se os mais perfeitos exemplos do mal burocrático. Sua participação na trama não parece ter nascido de uma paixão tirânica, mas de uma assustadora ausência dela. Agiram como administradores de um colapso. Discutiram minutas de decreto de golpe com a mesma frieza com que discutiriam a logística de um desfile militar. O texto que previa o fechamento de Poderes e a prisão de autoridades não era um manifesto de revolução; era um documento administrativo, uma formalidade para instaurar o caos.

Eles representavam o perigo do homem-função, aquele que se despe de sua individualidade para se tornar uma peça no mecanismo. A lealdade a um homem substituiu a lealdade a uma nação. A obediência cega ao comando imediato suplantou o dever de zelar pela Constituição. Eles não agiam como cidadãos em uma praça pública; comportavam-se como funcionários em um corredor de poder, isolados da consequência real de seus atos pelo jargão técnico e pela hierarquia. O crime deles, antes de ser a traição, foi a mais profunda e irresponsável ausência de juízo. Foi a entrega voluntária da capacidade de discernir o certo do errado a uma cadeia de comando que marchava, em ordem unida, para o abismo.

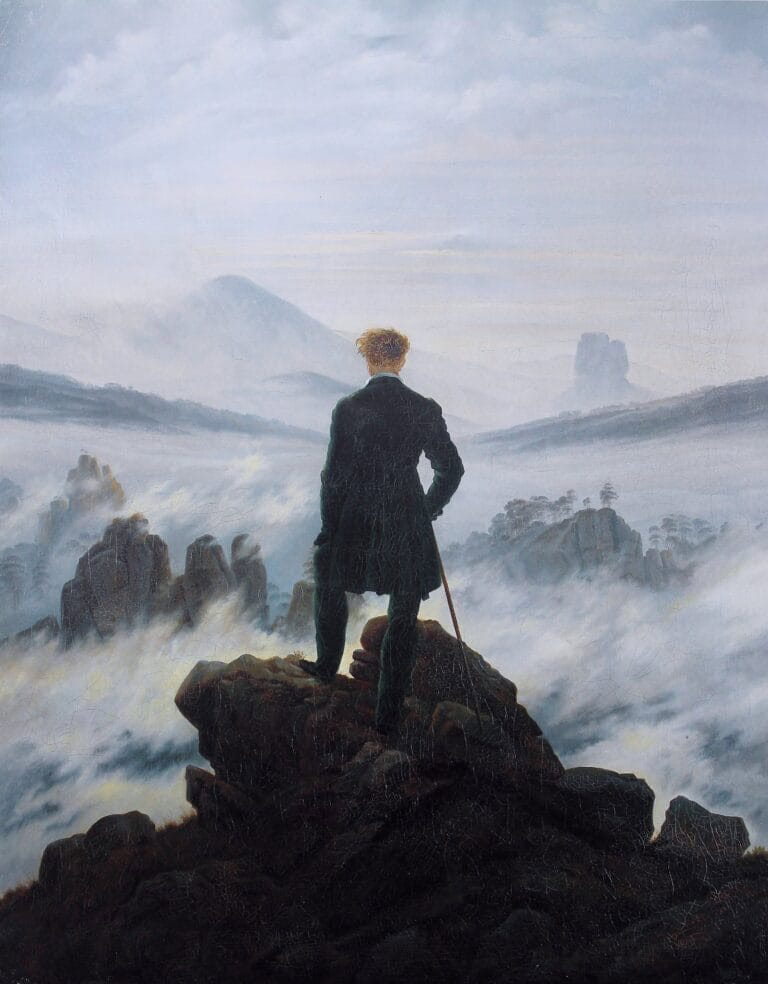

E então, veio a justiça. Lenta, processual, por vezes exaustiva em seus ritos. E ela não veio no vácuo. Veio sob um céu carregado, enquanto sombras se projetavam do norte e o sussurro das chancelarias testava a espinha dorsal da nação. A ameaça velada, a pressão econômica disfarçada de conselho, o olhar do império que se acostumou a ver este solo como seu quintal. Pela primeira vez em muito tempo, o chapéu é retirado não por subserviência, mas em respeito. A justiça brasileira não abriu as pernas.

Pela primeira vez em muito tempo, vimos a toga transformada em escudo. O Supremo Tribunal Federal, tantas vezes alvo de fúria e incompreensão, revelou-se a fina camada de ozônio institucional que protege a frágil biosfera da nossa democracia. Ele funcionou como uma atmosfera, filtrando a radiação tóxica que vinha de fora – a pressão do governo americano – e, ao mesmo tempo, contendo a combustão interna que ameaçava incinerar tudo por dentro – a organização criminosa fardada e seus cúmplices civis. Os homens e a mulher daquela corte, com raras exceções, honraram mais do que seus cargos; honraram a possibilidade de um país ser dono de seu próprio destino.

O processo judicial, nesse contexto, tornou-se um grande ato de nomeação soberana. Foi o momento em que a comunidade, através de suas instituições mais altas, se levantou para dizer: “Isto não era normalidade, era crime. Isto não era opinião, era um ataque. Isto não é da sua conta, é nosso. Nós julgamos os nossos monstros”. A sentença condenatória não foi um ato de vingança, mas um gesto fundador. Foi o verbo da comunidade dizendo “basta” a seus demônios internos e “não” a seus tutores externos. Um ato que não apaga as cicatrizes, mas que permite que os vivos possam, finalmente, começar a construir sobre os escombros com a cabeça erguida.

A sentença foi o verbo, o escudo, o marco no tempo. Mas, do lado de fora dos tribunais, no asfalto quente das cidades e na quietude envenenada das mesas de jantar, o que se seguiu não foi o silêncio da paz, mas o som complexo e dissonante de um país que acordava de uma longa febre. A justiça dos homens pode prender corpos, mas não tem o poder de, com um único golpe de malhete, exorcizar os fantasmas que foram soltos na alma da nação.

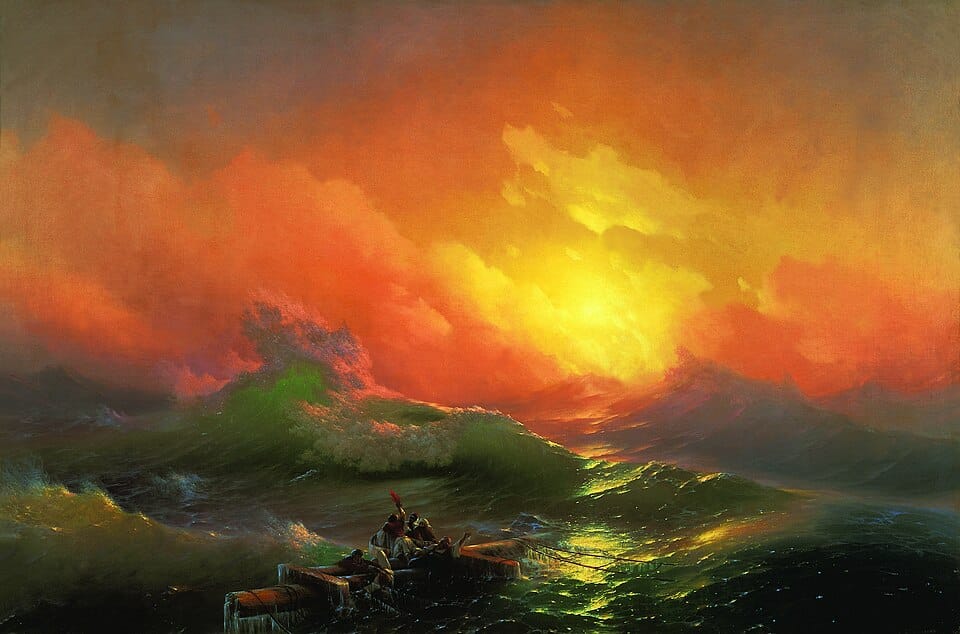

A notícia da condenação operou como um diapasão que, ao ser tocado, revelou a profunda fratura do país. De um lado, o alívio catártico, não a alegria, mas o choro exausto de um náufrago que finalmente avista a terra. Para as vítimas, o veredito não foi uma vitória. Foi um reconhecimento. Foi o Estado, finalmente, olhando-os nos olhos e dizendo: “A sua dor era real”. Do outro lado, um silêncio pesado, o luto tóxico de quem se descobre órfão de uma certeza, por mais delirante que ela fosse. Esse luto fermenta em ressentimento, a matéria-prima de futuras insurreições.

Eis o verdadeiro desafio do dia seguinte. A atmosfera protetora do STF pode ter contido o colapso, mas o ar que respiramos aqui embaixo continua rarefeito, viciado. A sentença traçou uma linha legal, mas a tarefa de costurar os retalhos do tecido social não pertence aos juízes. É um trabalho artesanal, fio a fio. A paz, descobrimos, não se decreta. Ela se busca a pé, no chão da vida cotidiana. O veredito de 11 de setembro de 2025 não foi o ponto de chegada. Foi apenas a autorização para que a verdadeira e mais difícil jornada – a da cicatrização – pudesse, enfim, começar.

As torres gemeas do Recife, que iniciaram esta crônica como sentinelas passivas, agora nos oferecem sua lição final. Elas não celebram a queda dos homens que se julgavam eternos; elas observam, em seu silêncio de séculos, o nosso trabalho hesitante sobre os escombros. A justiça foi feita, o mal foi nomeado, o escudo da soberania foi erguido. Mas a condenação de poucos não garante a conversão de muitos. Os fantasmas do autoritarismo e da indiferença apenas se recolheram às sombras, aguardando um novo vácuo de consciência para ocupar. As torres continuam de pé, não como monumentos a um triunfo, mas como um lembrete. O lembrete de que a democracia é uma construção. Forte, mas que exige cuidado diário. A questão que sua permanência nos deixa é esta: seremos os zeladores atentos desta construção ou apenas os futuros guias de suas ruínas?