O que Significa “Maquiavélico”? A Verdade por Trás de Maquiavel e o Poder

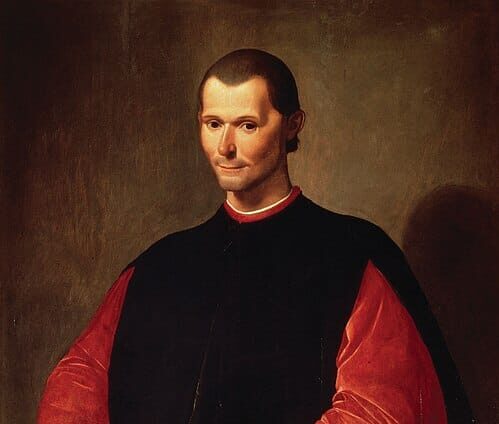

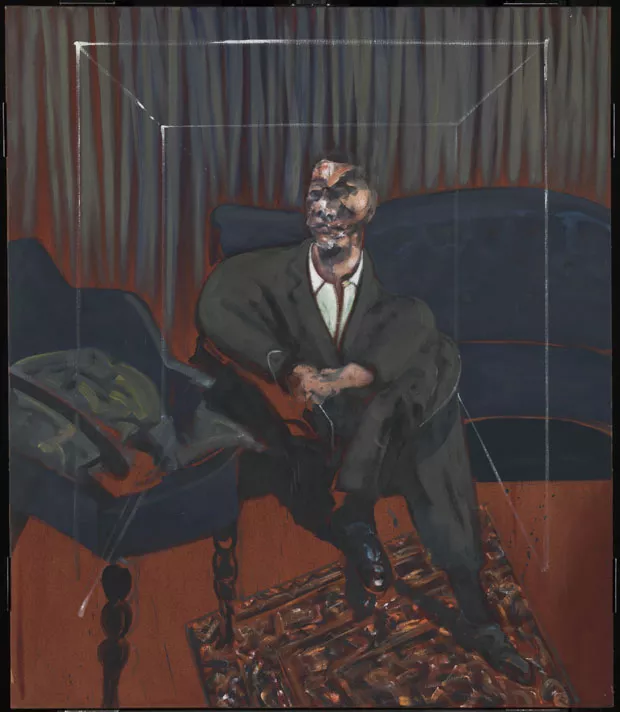

A cena se desenha no lusco-fusco de uma Itália fragmentada. Um homem, recém-saído da tortura e exilado em sua própria terra, senta-se à mesa. A luz da vela dança sobre o papel, enquanto a pena mergulha na tinta e na memória. Ele não escreve com a fúria de um tirano, mas com a precisão fria de um anatomista político que dissecou o corpo do poder e encontrou ali não uma alma, mas um mecanismo. Este homem é Nicolau Maquiavel. E o espectro que nasce de suas palavras assombra o imaginário ocidental há cinco séculos, condensado em um adjetivo que se tornou sinônimo de traição, amoralidade e astúcia sem limites: maquiavélico.

Mas seria o pai do termo realmente seu melhor exemplo? A palavra, hoje, vive uma vida própria, descolada de seu criador. Ela evoca corredores escuros, punhais escondidos sob mantos e sorrisos que mascaram sentenças de morte. O “maquiavélico” é o manipulador por excelência, o arquiteto de ardis que opera sob a infame máxima de que “os fins justificam os meios” (uma frase, aliás, que Maquiavel jamais escreveu.) Essa caricatura, embora potente, é um espelho quebrado. Ela reflete apenas fragmentos distorcidos do homem e de sua obra, escondendo o contexto brutal, a intenção desesperada e a honestidade desconfortável que habitam as páginas de O Príncipe. Para entender o adjetivo, precisamos primeiro resgatar o substantivo: Maquiavel, o cidadão, o diplomata, o patriota de uma pátria em chamas.

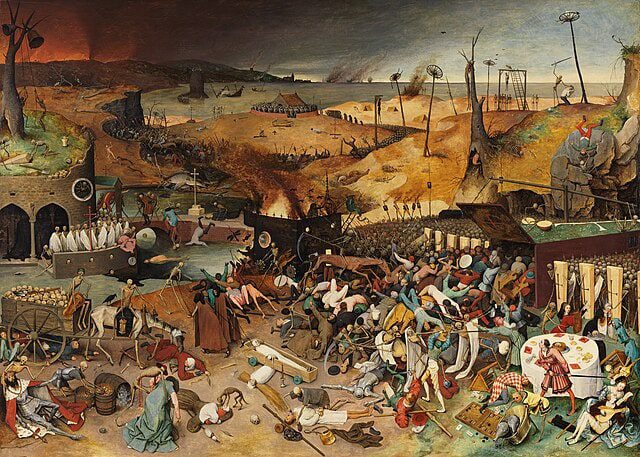

O pensador florentino escreveu seu famoso tratado em 1513, num período de caos absoluto. A Itália era um tabuleiro de xadrez ensanguentado, com peças movidas por reis estrangeiros, papas guerreiros e exércitos mercenários que mudavam de lado com a mesma facilidade com que trocavam de roupa. Maquiavel viu em primeira mão o fracasso de líderes que tentavam governar com base em ideais cristãos de bondade e fé, apenas para serem derrubados pela força ou pela trapaça. Ele testemunhou o rei francês Luís XII perder Milão não uma, mas duas vezes, por cometer uma série de erros estratégicos, como fortalecer o poder do papado e não compreender a dinâmica de poder local. Ele não estava em uma torre de marfim teorizando sobre repúblicas ideais — isso ele faria em outra obra, os

Discursos sobre a Primeira Década de Tito Lívio. Em O Príncipe, ele respondia a uma urgência: como um governante pode fundar e, acima de tudo, manter um Estado coeso e seguro em um mundo onde a ruína está sempre à espreita?

É nesse ponto que a semântica do “maquiavélico” começa a se desfazer. O que o senso comum chama de maldade, Maquiavel via como uma ferramenta política, uma técnica de governança despida de hipocrisia. Sua análise parte de uma premissa antropológica sombria, mas, para ele, realista: “dos homens pode-se dizer, geralmente, que são ingratos, volúveis, simuladores, tementes do perigo, ambiciosos de ganho”. Um príncipe que ignora essa natureza e age “como se deveria viver” em vez de “como se vive”, caminha para a própria destruição. A moralidade do governante, portanto, não pode ser a mesma do cidadão comum. A ética do Estado é a sua própria sobrevivência.

Dois conceitos são a chave para decifrar seu pensamento e desmontar a caricatura: virtù e fortuna. A

Fortuna, para ele, é o turbilhão de acontecimentos incontroláveis, a sorte, o acaso, um rio devastador que pode destruir tudo em seu caminho. A

Virtù, por sua vez, não é a virtude cristã da bondade, mas a habilidade, a coragem, a astúcia e a capacidade de adaptação do príncipe para domar a Fortuna. O príncipe virtuoso é aquele que, como um arqueiro habilidoso, mira mais alto para acertar o alvo, sabendo quando ser leão (para amedrontar os lobos) e quando ser raposa (para se desviar das armadilhas).

O “maquiavelismo” popular se concentra apenas na faceta mais brutal da virtù. Sim, Maquiavel aconselha que, entre ser amado e ser temido, é “muito mais seguro ser temido” , pois o amor é um laço frágil, enquanto o medo do castigo é um alicerce constante. Ele analisa friamente o uso da crueldade, distinguindo entre as “bem usadas” e as “mal usadas”. As primeiras são aquelas aplicadas de uma só vez, no início do governo, para garantir a segurança e que não se repetem, transformando-se depois em benefícios para os súditos. As segundas são as que crescem com o tempo, gerando instabilidade e ódio. O exemplo de César Bórgia, que pacificou a Romanha através da ação implacável de seu tenente Ramiro de Orco e depois, para aplacar o povo, o executou publicamente, é um estudo de caso dessa

virtù terrível, mas eficaz.

No entanto, o que a leitura apressada ignora é o propósito por trás dessa lógica implacável. Maquiavel não celebra a crueldade por si só. Ele a vê como um remédio amargo e, por vezes, necessário para evitar um mal maior: a anarquia, a guerra civil, a desintegração do Estado. Um príncipe excessivamente piedoso, que permite a desordem, pode ser, no fim, “muito mais cruel” do que aquele que realiza poucas execuções exemplares para manter a paz. A frieza de sua análise não é a de um sádico, mas a de um médico que prescreve uma amputação para salvar uma vida.

O adjetivo “maquiavélico” nasce, portanto, de uma recusa em encarar a autonomia da política. Nasce da tentativa de julgar a ação do estadista com a mesma régua da moralidade privada. Maquiavel foi o primeiro a dizer em voz alta que essas réguas são diferentes e, por vezes, incompatíveis. A sua infâmia é a recompensa por ter exposto a verdade nua e crua do poder, despindo-o de suas justificativas divinas e morais. Ele não disse “faça o mal”, mas sim “se você quer governar, saiba que às vezes precisará fazer o que os bons chamam de mal, e aprenda a fazê-lo bem”.

Sua obra não é um manual para tiranos, mas um guia de sobrevivência para fundadores de Estados. No exílio, ele se dirige a um novo príncipe, Lorenzo de Medici, não para ensiná-lo a ser um monstro, mas para lhe oferecer seu bem mais precioso: “o conhecimento das ações dos grandes homens” , adquirido com “longa experiência das coisas modernas e uma contínua lição das antigas”. O livro culmina em uma apaixonada “Exortação para procurar tomar a Itália e libertá-la das mãos dos bárbaros”, um grito de patriotismo que revela a verdadeira motivação por trás da frieza analítica. Ele sonhava com uma Itália unificada e forte, capaz de expulsar os invasores. A sua “maldade” teórica estava a serviço de um bem que ele considerava supremo: a pátria.

Assim, o termo “maquiavélico” revela mais sobre nós e nossos anseios por um poder limpo e idealizado do que sobre o próprio Maquiavel. Nós o transformamos em um vilão para não ter que lidar com as verdades desconfortáveis que ele apontou. Ele nos força a encarar o paradoxo de que, na arena política, a bondade sem força pode levar à ruína, e a busca pela ordem pode exigir atos que nos causam repulsa. Ele quebrou o espelho no qual a política gostava de ver um reflexo virtuoso e nos mostrou os cacos de uma realidade bem mais complexa e, por vezes, sombria.

Ao rotularmos de “maquiavélico” o realismo desconfortável que Maquiavel expôs, não estaríamos nós tentando purificar a nossa própria imagem, escondendo a verdade incômoda de que, no espelho do poder, seu rosto, por vezes, se parece assustadoramente com o nosso?

Referências:

O Príncipe – Nicolau Maquiavel, 1469 – 1527