Byung-Chul Han: Uma Análise da Sociedade do Cansaço e o Fardo da Liberdade

A luz azulada da tela reflete em rostos insones, uma vigília autoimposta na madrugada silenciosa. O polegar desliza, mecânico, num scroll infinito que promete conexão, produtividade, otimização, a próxima tarefa, o próximo insight, a próxima validação. Há uma estranha sensação de movimento perpétuo, uma atividade incessante que, paradoxalmente, não nos leva a lugar algum. Sentimo-nos exaustos, mas uma exaustão diferente daquela do trabalhador que retorna do campo ou da fábrica. É um cansaço da alma, um esgotamento do eu. Em um mundo que removeu as correntes visíveis e nos entregou a bandeira da liberdade e da autorrealização, por que nos sentimos como prisioneiros de nós mesmos? Por que a promessa de que “podemos tudo” se converteu na coerção silenciosa de que “devemos tudo”? É neste paradoxo que a filosofia de Byung-Chul Han lança sua luz mais incisiva, diagnosticando a patologia central do nosso tempo: uma sociedade doente não pela negatividade, mas pelo excesso de positividade.

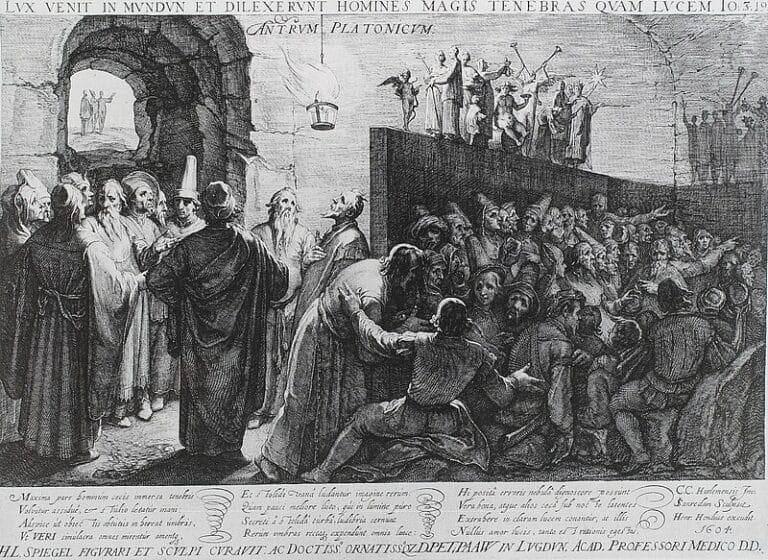

Em sua obra seminal, Sociedade do Cansaço, o filósofo sul-coreano radicado na Alemanha nos oferece um mapa para compreender a topografia de nosso mal-estar. Han argumenta que deixamos para trás a sociedade disciplinar, tão brilhantemente analisada por Michel Foucault. Aquela era uma sociedade de muros, hospitais, prisões, quartéis e fábricas; uma sociedade definida pela negatividade, pela proibição, pelo “não poder”. O sujeito dessa era, o “sujeito da obediência”, era moldado pela coerção externa. Hoje, contudo, esses muros desmoronaram. Vivemos na era das academias de fitness, dos escritórios abertos, dos shopping centers e dos laboratórios de genética. Somos, agora, “sujeitos de desempenho”, empresários de nós mesmos.

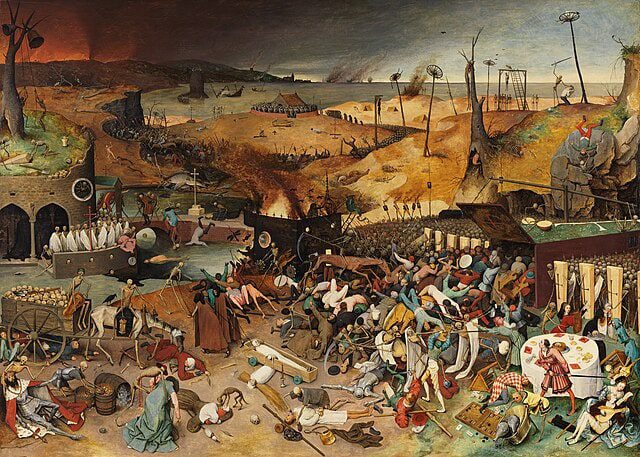

A transição é sutil e devastadora. A instância dominadora externa foi internalizada. Não somos mais explorados por um outro visível, mas nos tornamos carrascos de nós mesmos numa busca incessante por maximizar nosso desempenho. A dialética não é mais a do senhor e do escravo, mas uma em que o eu se torna, simultaneamente, senhor e escravo. “O sujeito de desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o desempenho”, escreve Han. Essa auto exploração é imensamente mais eficiente que a exploração alheia, pois caminha de mãos dadas com um sentimento de liberdade. O explorador é, ao mesmo tempo, o explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. O resultado dessa liberdade paradoxal não é a emancipação, mas a exaustão. O burnout, a depressão e a síndrome de déficit de atenção não são, para Han, infecções causadas por um agente externo, mas “infartos psíquicos” decorrentes de um superaquecimento interno.

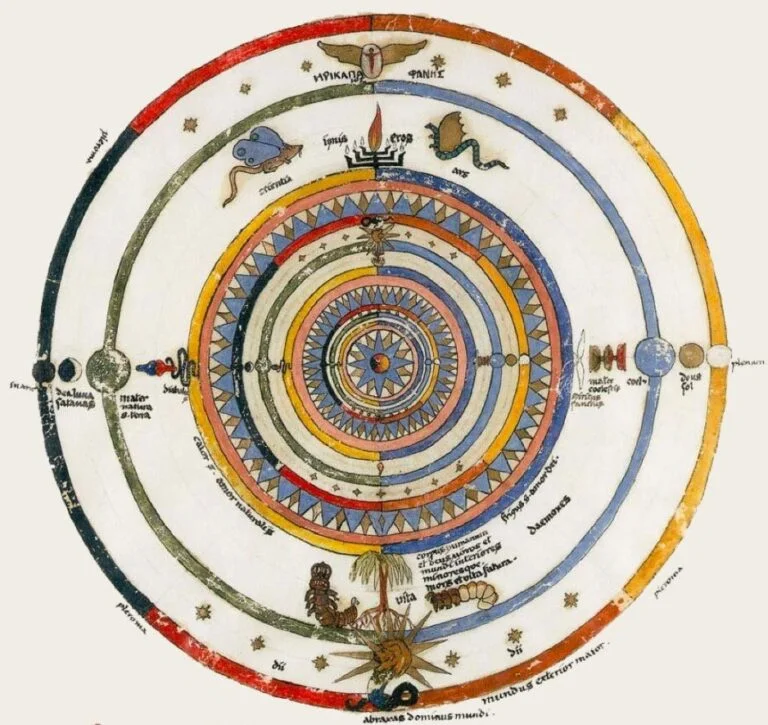

O paradigma de nossa era patológica, segundo Han, mudou do imunológico para o neuronal. O século XX foi uma época imunológica, definida pela clara distinção entre dentro e fora, amigo e inimigo, próprio e estranho. A Guerra Fria foi o ápice desse modelo. O grande medo era a invasão do outro, do viral, do estrangeiro. A defesa imunológica consistia em rechaçar a negatividade. Contudo, na era da globalização e da permissividade, a alteridade e a estranheza desaparecem. O que adoece o sujeito de desempenho não é o negativo, mas o excesso do positivo: o excesso de informação, de comunicação, de produção. É a violência do igual, não a do outro. Baudrillard já havia alertado: “Quem vive do igual, também perece pelo igual”.

Essa violência da positividade se manifesta como uma saturação que não exclui, mas exaure. Não há mais um “fora” para onde projetar o mal. A pressão vem de dentro. A sociedade do desempenho, com seu mantra coletivo “Yes, we can”, abole a negatividade da proibição e a substitui pela positividade ilimitada do “poder”. No entanto, essa mudança não nos torna mais livres, apenas mais eficientes em nossa própria subjugação. O depressivo não é alguém oprimido por um dever externo, mas alguém cansado do esforço de ter de ser ele mesmo, esgotado pela guerra que trava consigo mesmo para corresponder ao ideal de desempenho que internalizou. Ele é o inválido dessa guerra internalizada, um animal laborans que explora a si mesmo, voluntariamente, sem coação estranha.

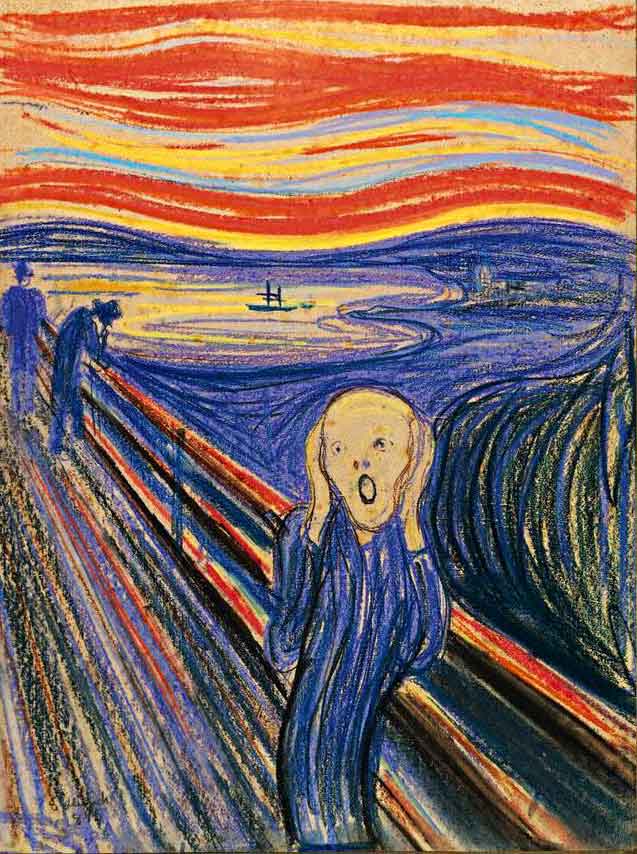

Nesse cenário de positividade excessiva, a própria estrutura da nossa atenção foi radicalmente alterada. A atenção profunda e contemplativa, essencial para a cultura, para a filosofia e para a arte, cede lugar a uma forma distinta: a hiperatenção. A hiperatenção é uma atenção dispersa, caracterizada por uma rápida mudança de foco entre múltiplas fontes de informação e tarefas. O multitasking não é um avanço civilizatório, mas um retrocesso a um estado selvagem. Han nos lembra que o animal na selva precisa ser multitarefa para sobreviver: comer enquanto vigia predadores e cuida da prole. Ele não pode se dar ao luxo do aprofundamento contemplativo. Nós, em nossa selva de informações, nos assemelhamos a esse animal.

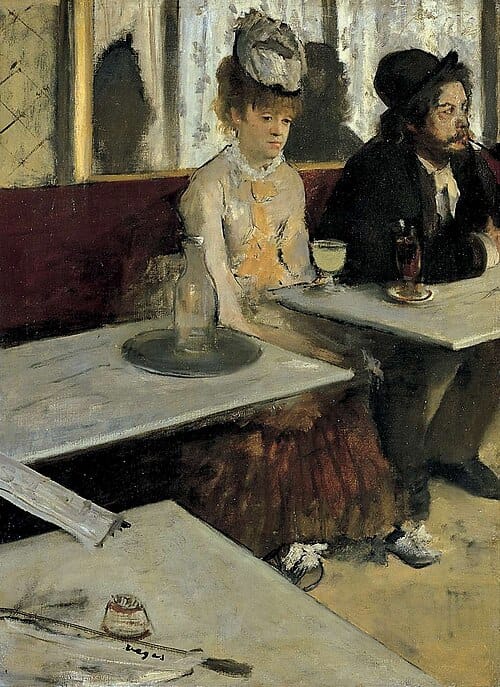

Essa incapacidade de demorar-se, de tolerar o tédio, nos empobrece espiritualmente. Walter Benjamin, citado por Han, chamava o tédio profundo de um “pássaro onírico, que choca o ovo da experiência”. Sem o repouso e o silêncio do tédio, nenhuma experiência nova pode nascer. A pura inquietação apenas reproduz e acelera o que já existe. Perdemos o “dom de escutar espreitando”, a capacidade de nos alienarmos de nós mesmos para mergulhar no mundo, como fazia Cézanne ao observar uma paisagem até que ela, em suas palavras, “pensasse em mim”. A hiperatividade, que acreditamos ser uma expressão máxima de nossa agência, revela-se, em sua essência, uma forma extrema de passividade: uma submissão irrefletida a cada estímulo, a cada impulso.

Esgotados e isolados por esse cansaço que destrói a comunidade e a linguagem (o cansaço do “eu” contra o “tu”), haveria alguma saída? Han, recorrendo ao ensaio de Peter Handke sobre o cansaço, sugere que sim. Ele distingue o cansaço solitário e mudo do esgotamento de um outro cansaço: o “cansaço fundamental”. Este não é um estado de incapacidade, mas uma capacidade especial. É um cansaço que inspira, que afrouxa as amarras do eu e nos abre para o mundo e para o outro. É um “cansaço-nós”. Nesse estado, a rija delimitação entre os seres se torna porosa, as coisas cintilam em suas margens, e uma amizade fundamental emerge. É o cansaço que permite o “não-fazer” sereno, que nos habilita para uma atenção diferente, longa e lenta. É o cansaço que nos devolve ao mundo.

Essa sociedade do cansaço, imaginada através do banco de um parque, seria o contraponto à sociedade ativa e seu imperativo de desempenho. Seria uma sociedade que reconhece a potência do não-para, a sabedoria do Sábado “o dia sagrado” não para fazer algo, mas para a suspensão de todo fazer.

O diagnóstico de Byung-Chul Han é um espelho desconfortável, mas necessário. Ele nos fala que a crise que vivemos não será resolvida com mais otimização ou com aplicativos de bem-estar. A patologia é estrutural, inerente à forma como concebemos liberdade e realização. A pressão por positividade nos tornou alérgicos à negatividade, mas é precisamente na negatividade “no poder de dizer não, na pausa, na interrupção, na contemplação silenciosa” que reside a possibilidade de cura.

Se a fonte do nosso esgotamento é essa liberdade que se tornou coerção, esse poder-fazer que se tornou um dever-fazer infinito, talvez a verdadeira revolução não esteja em encontrar novas formas de ser produtivo, mas em reaprender a arte de ser improdutivo. Talvez a resistência mais potente hoje não seja um ato, mas uma pausa. Diante da tela que nos chama para mais uma tarefa, mais uma interação, mais uma performance do eu, qual seria o gesto capaz de nos devolver o fôlego?