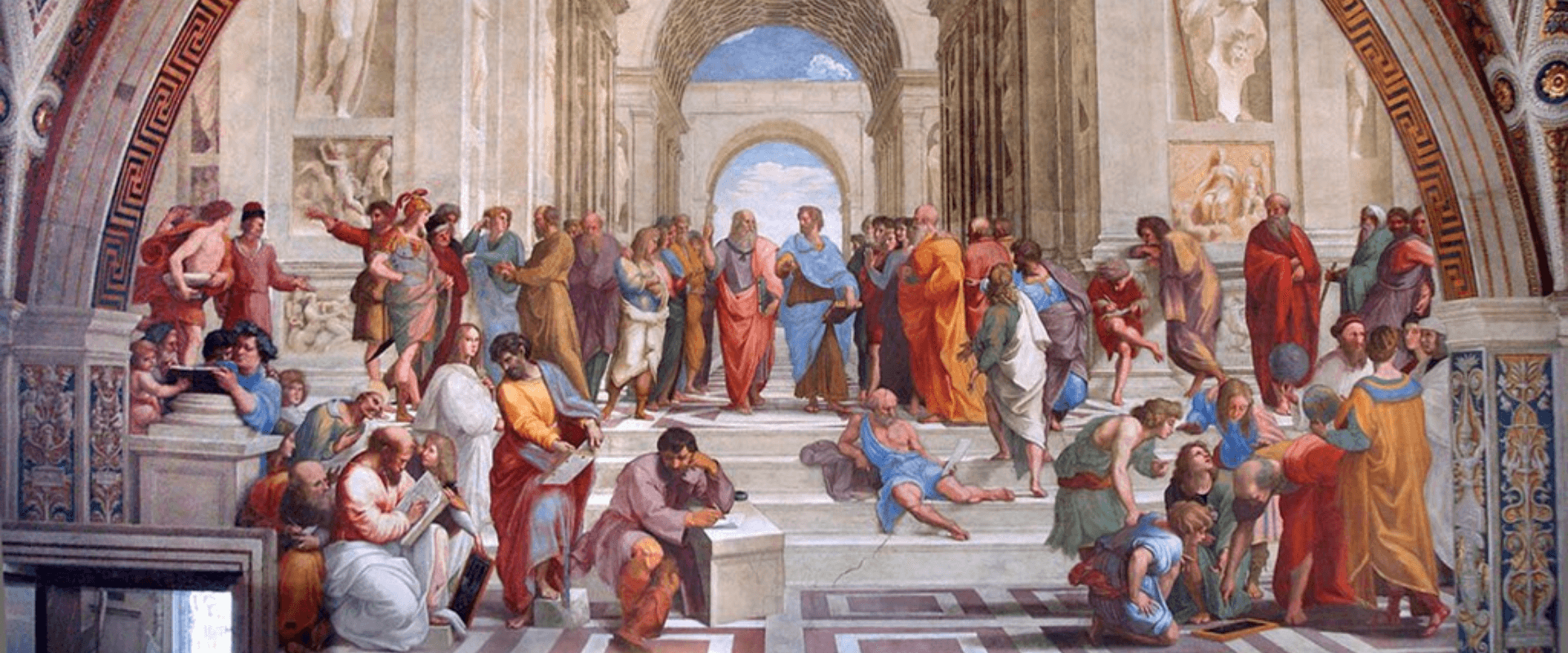

Eudaimonia em Aristóteles: A Vida Boa como Projeto Filosófico

Em cada despertar, em cada escolha trivial ou monumental, a humanidade participa de uma busca silenciosa e incessante. É uma procura que pode se manifestar como a ambição por uma carreira, o anseio por um amor, a luta por justiça ou o simples desejo por um momento de paz. Embora os caminhos sejam infinitos, o destino almejado é, em sua essência, singular. Os antigos gregos, mestres em nomear as complexidades da condição humana, possuíam uma palavra para esse fim último, um termo que a tradução moderna como “felicidade” mal consegue abarcar em sua vasta e profunda complexidade: Eudaimonia. Conforme delineado na obra seminal de Aristóteles, a “Ética a Nicômaco”, a Eudaimonia não é um sentimento passageiro, uma recompensa externa ou um estado de êxtase momentâneo. É, antes, o florescimento pleno da existência, uma vida vivida em sua forma mais elevada e completa, um projeto de autoconstrução que se assemelha à edificação de uma grandiosa obra de arte. Este ensaio propõe-se a desvendar a arquitetura deste conceito, explorando sua fundação como o bem supremo, sua estrutura como uma atividade virtuosa da alma, e as condições materiais e sociais necessárias para que essa forma de felicidade genuína seja não apenas compreendida, mas vivida.

O Ponto de Fuga: A Busca pelo Bem Supremo

Para Aristóteles, toda a natureza, incluindo a humana, é teleológica, ou seja, orientada para um fim (telos). Sua investigação ética inicia-se com uma observação que ressoa como um axioma fundamental: “toda arte, investigação, ação e escolha humana têm em mira um bem qualquer”. Esta premissa estabelece que nossas vidas são uma intrincada cadeia de propósitos. Praticamos medicina para alcançar a saúde; engajamo-nos na construção naval para produzir um navio; buscamos a economia para gerar riqueza. Cada uma dessas ações é um “bem”, mas um bem que serve a outro bem superior. A fabricação do freio de um cavalo é subordinada à arte da equitação, que por sua vez é subordinada à estratégia militar, que por sua vez serve à segurança da cidade-estado (pólis).

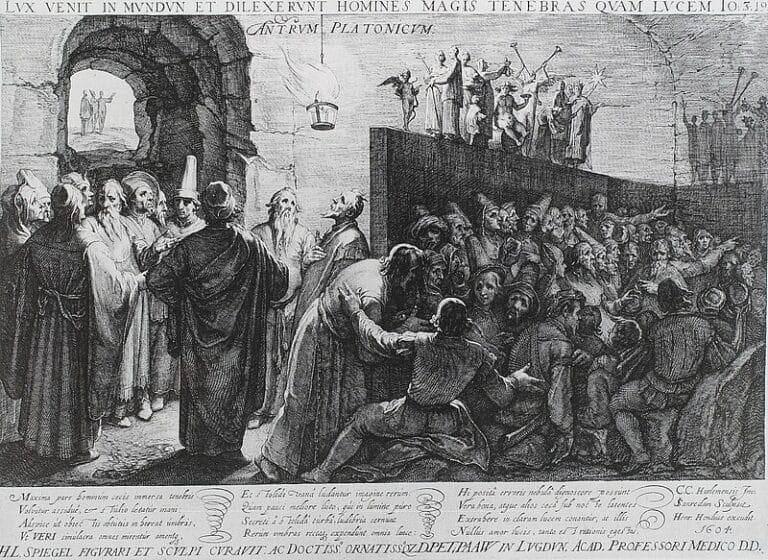

Contudo, Aristóteles rapidamente nos alerta para um problema lógico e existencial: se essa cadeia de desejos se estendesse ao infinito, se cada bem fosse desejado apenas em prol de outro, toda busca seria vã e desprovida de sentido. A vida se tornaria um adiamento perpétuo, uma corrida sem linha de chegada. Portanto, deve existir um fim último, um bem que não desejamos em prol de outra coisa, mas que é desejado puramente por si mesmo. Este é o “sumo bem” (summum bonum), o ponto de convergência de todas as nossas aspirações, o motor imóvel de toda ação humana. O conhecimento desse bem, argumenta o filósofo, teria um impacto imenso em nossas vidas, transformando-nos de viajantes perdidos em arqueiros habilidosos, que fixam o olhar no centro do alvo e orientam cada flecha com precisão.

Este bem supremo, universalmente reconhecido em nome, se não em natureza, é a felicidade. Tanto o cidadão comum quanto o intelectual concordam que “o bem viver e o bem agir” equivalem a ser feliz. A concordância, no entanto, termina aí. Muitos a identificam com noções que Aristóteles, com paciência analítica, desmantela como insuficientes. A vida de prazeres, argumenta, é uma vida que nos equipara aos animais, uma existência passiva e escrava dos sentidos. A busca pela honra é igualmente falha, pois a honra depende mais de quem a concede do que de quem a recebe; ela é externa, frágil e pode ser retirada a qualquer momento, não sendo, portanto, algo que nos seja verdadeiramente próprio. A riqueza, por sua vez, é evidentemente um meio para se obter outras coisas, e nunca um fim em si mesma.

A verdadeira felicidade, a Eudaimonia, deve possuir características mais robustas e duradouras. Ela deve ser, acima de tudo, final e autossuficiente. É o fim absoluto, “buscada sempre por si mesma e nunca com vistas em outra coisa”. É autossuficiente no sentido de que, por si só, “torna a vida desejável e carente de nada”. Não é um bem entre outros, mas o bem que, uma vez alcançado, engloba e aperfeiçoa a totalidade de uma vida.

O Coração da Eudaimonia: A Atividade da Alma em Consonância com a Virtude

Se a Eudaimonia não é um estado passivo, nem a posse de bens ou o reconhecimento social, o que ela é, então? A resposta de Aristóteles é uma das mais célebres e impactantes da história da filosofia: a felicidade é “uma atividade da alma em consonância com a virtude”. Cada palavra nesta formulação é carregada de significado e merece ser cuidadosamente desembalada.

Primeiramente, a felicidade é uma atividade (energeia), não um estado passivo ou uma posse (hexis). Não é algo que se possui, como uma casa ou uma quantia em dinheiro, mas algo que se faz. É um processo, um engajamento ativo e contínuo no mundo. Para justificar isso, Aristóteles introduz o argumento da função (ergon). Assim como o bem de um flautista reside em tocar flauta bem, e o de um escultor em esculpir bem, o bem do ser humano deve residir em executar bem a sua função específica. E qual é a função que distingue a humanidade de todas as outras formas de vida? Não é a mera vida, que compartilhamos com as plantas, nem a percepção sensorial, que compartilhamos com os animais. A função peculiar do homem, afirma Aristóteles, é “uma atividade da alma que segue ou implica um princípio racional”.

Portanto, viver bem é exercer a razão de forma excelente. Essa excelência é a tradução de aretê, ou virtude. A felicidade não é apenas uma atividade racional, mas uma atividade realizada de acordo com a virtude e, “se há mais de uma virtude, com a melhor e mais completa”. Essa excelência se manifesta de duas formas. As virtudes morais (como a coragem, a temperança, a justiça, a liberalidade) não são inatas, mas adquiridas pelo hábito. Elas consistem em encontrar um “meio-termo” entre dois extremos, um de excesso e outro de deficiência. Ser corajoso, por exemplo, é encontrar o equilíbrio entre a covardia (deficiência) e a temeridade (excesso). Essa mediania não é uma média matemática, mas um ponto de excelência relativo a nós, determinado pela razão e, crucialmente, pela sabedoria prática (phronesis), a capacidade intelectual de deliberar corretamente sobre o que é bom para o homem em situações particulares.

Além disso, essa atividade virtuosa deve se desdobrar “numa vida completa”. Aristóteles nos presenteia com a famosa máxima de que “uma andorinha não faz verão, nem um dia tampouco”. A Eudaimonia não é um êxtase momentâneo ou um pico de alegria. É uma condição estável e duradoura que abrange a totalidade da vida de uma pessoa. É a qualidade de uma biografia inteira, não de um único capítulo. Por ser uma atividade da alma, a felicidade se classifica entre os bens mais autênticos e próprios do ser, os bens interiores, em oposição aos exteriores.

A Ecologia da Vida Feliz: Prazer, Bens Exteriores e o Contexto Social

Nesse ponto, a filosofia aristotélica demonstra seu profundo realismo psicológico ao abordar a relação da Eudaimonia com as condições externas da vida. Longe de propor um ideal ascético e desencarnado, Aristóteles reconhece que, embora a virtude seja a essência da felicidade, certas condições externas são necessárias para seu pleno florescimento. A felicidade não acontece no vácuo.

Primeiramente, ele aborda a relação com o prazer. Longe de bani-lo, Aristóteles o reintegra de forma sofisticada. Para ele, o prazer não é o objetivo da vida, mas um subproduto natural e intrínseco da atividade virtuosa. Para o homem que ama a nobreza e a bondade, as ações virtuosas são “aprazíveis por sua própria natureza”. Aquele que é verdadeiramente virtuoso encontra prazer em realizar atos nobres. Fazer o bem sente-se bem para a pessoa de bom caráter. Portanto, a vida feliz é intrinsecamente agradável, e a felicidade é descrita como “a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo”.

Contudo, e este é um ponto crucial que ancora a Eudaimonia no mundo real, a atividade virtuosa “necessita de bens exteriores”. Embora a essência da felicidade seja interna, sua expressão no mundo requer ferramentas e condições favoráveis. É difícil, senão impossível, praticar a liberalidade sem riqueza, ou realizar grandes atos nobres sem poder político ou amigos leais. A amizade (philia), para Aristóteles, é um dos maiores bens externos, fundamental para a vida plena. Além disso, certas carências podem “empanar a felicidade”. A ausência de nobreza de nascimento, de bons filhos ou de beleza física pode manchar a plenitude da vida florescente. Aristóteles não é um idealista ingênuo; ele reconhece que somos seres encarnados, vivendo em um contexto social e material. Os bens externos não constituem a felicidade, mas são seu pré-requisito necessário, os instrumentos com os quais o virtuoso opera.

Finalmente, a Eudaimonia é indissociável da vida na pólis, a cidade-Estado. O ser humano é, por natureza, um “animal político”. A ética e a felicidade individual estão, para Aristóteles, subordinadas à ciência política, cujo objetivo é o bem humano em sua totalidade. A política, em seu sentido mais nobre, busca criar as condições e a educação necessárias para que os cidadãos se tornem bons e capazes de praticar ações virtuosas.

Os Dois Horizontes da Eudaimonia: A Vida Prática e a Vida Contemplativa

A investigação aristotélica culmina na identificação de duas formas de vida que podem alcançar a Eudaimonia, correspondendo às duas principais modalidades da virtude.

A Felicidade Secundária é a vida moral ou prática. Consiste em viver em conformidade com as virtudes morais no seio da comunidade. É a vida do cidadão exemplar, do bom amigo, do líder justo, que delibera com sabedoria prática e age com coragem e moderação. Essa vida é intrinsecamente humana, ligada à nossa natureza composta de razão e paixões, e requer muitos bens externos para sua plena realização. É uma forma genuína e acessível de florescimento humano para a maioria das pessoas.

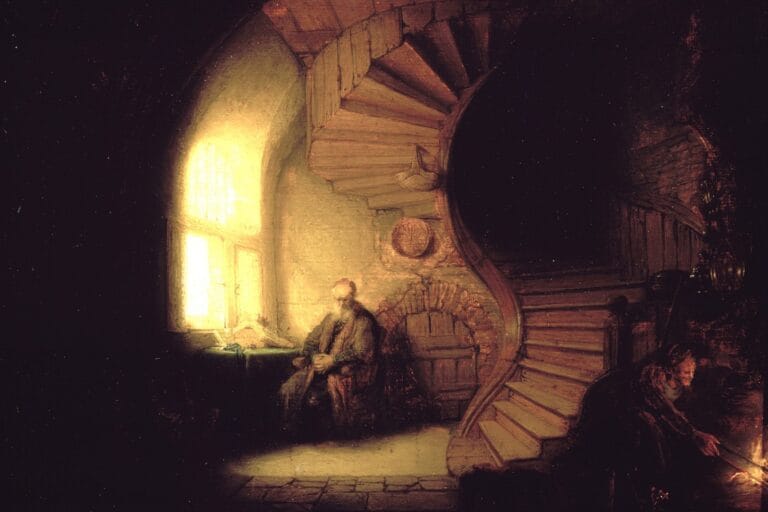

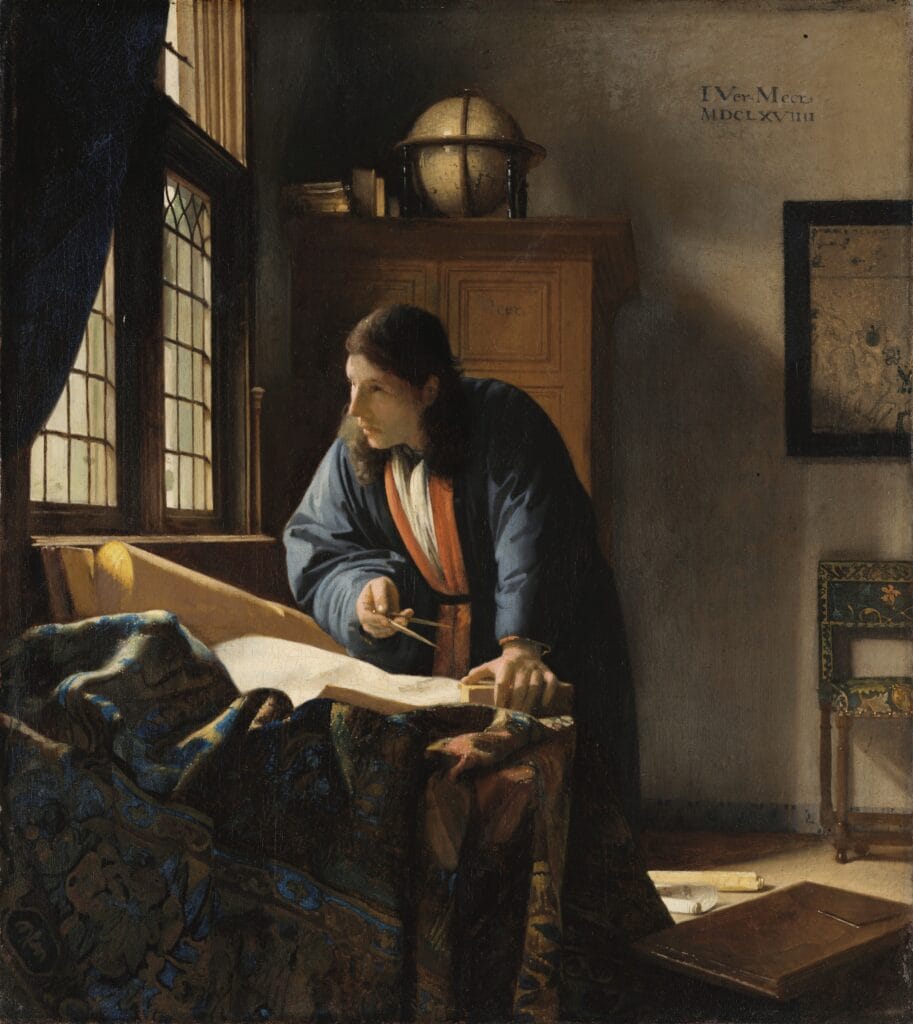

Contudo, Aristóteles argumenta que a Felicidade Perfeita, a mais elevada forma de Eudaimonia, é a vida contemplativa (theoria). Esta é a atividade do que há de mais divino em nós: a razão pura, o intelecto (nous). É a atividade da razão pura buscando o conhecimento pelo próprio conhecimento, contemplando as verdades mais elevadas e eternas. Esta vida é a mais contínua, a mais aprazível e, crucialmente, a mais autossuficiente. O filósofo, em sua contemplação, depende menos das vicissitudes da sorte e dos bens externos do que o homem de ação. Essa atividade é a mais divina, pois é a que mais se assemelha à vida dos deuses, que Aristóteles imagina como sendo de pura e eterna contemplação. É o ápice do florescimento humano, o momento em que exercitamos nossa função mais alta e nos conectamos com o que há de imutável no cosmos.

Afinal, a Eudaimonia aristotélica emerge como um conceito de uma riqueza e profundidade impressionantes. Longe de ser uma busca hedonista por prazer ou uma acumulação de bens, é o projeto de uma vida inteira. É a realização plena do potencial humano através da excelência moral e intelectual. É um chamado para esculpir o próprio caráter, para transformar a alma numa obra de arte através da prática constante da virtude. Exige ação, deliberação, sabedoria prática e um engajamento com o mundo, ao mesmo tempo que aponta para a atividade transcendente da contemplação como seu cume mais sublime.

A lição atemporal de Aristóteles é que a felicidade não é algo a ser encontrado ou recebido, mas algo a ser construído. É a arquitetura de uma alma bem ordenada, uma sinfonia tocada ao longo de uma vida completa, cujo propósito último é a expressão mais nobre e racional da nossa própria humanidade. Em um mundo frequentemente seduzido por gratificações instantâneas e ideais superficiais de sucesso, a sabedoria da Eudaimonia permanece como um farol, iluminando um caminho mais exigente, porém infinitamente mais recompensador. Ela nos oferece uma bússola para a navegação em nossa própria busca por uma existência realizada, um manual para construir uma vida que não seja apenas vivida, mas que floresça em direção a uma forma verdadeiramente boa, completa e, em última análise, feliz.

Referências:

ARISTÓTELES. The Nicomachean Ethics of Aristotle. 4. ed. Tradução de F. H. Peters. Londres: Kegan Paul, Trench, Trübner, 1891.

Meu Novo Livro

[fluentform id=”6″]