Narcisismo e Redes Sociais: Do Mito Grego ao Algoritmo

Da Antiguidade ao Algoritmo, um Ensaio sobre o Eu Fragmentado: Narciso no Espelho das Redes.

O silêncio do lago, uma superfície espelhada a refletir o céu azul e as nuvens errantes, podia ser o palco inaugural de uma tragédia. Não uma tragédia de sangue e glória, mas uma de introspecção e aniquilamento. Ali, às margens da ilusão cristalina, um jovem de beleza estonteante inclinou-se. Não para saciar a sede, mas para beber de si mesmo. O reflexo que o fitava de volta era a perfeição, a imagem que o mundo deveria ver, mas que ele, em sua insondável solidão, não podia possuir. Ecoava, talvez, o riso distante das ninfas que o desejavam, ou o lamento de Eco, a voz sem corpo que repetia suas últimas palavras. Narciso, alheio a tudo, exceto àquela miragem aprisionada, mergulhou não na água, mas na vertigem do próprio olhar. E ali permaneceu, cativo de uma beleza que se consumia em sua própria contemplação, até que a vida esvaiu-se, transformando-o na flor que, ainda hoje, anuncia a primavera com sua cabeça pendida, um gesto eterno de reverência a si mesma.

Este mito, atemporal em sua pungência, ecoa pelos milênios, metamorfoseando-se e ganhando novas roupagens, mas mantendo intacto seu núcleo simbólico. O narcisismo, longe de ser um mero traço de vaidade, revela-se um labirinto complexo, um espelho multifacetado onde a humanidade se confronta com a imagem de si. Da mitologia grega às redes sociais, da clínica psicanalítica às mesas de café, o fenômeno Narciso permeia a experiência humana, desafiando-nos a questionar os limites entre a autoconfiança saudável e a patologia do eu. Como um rio que serpenteia por paisagens diversas, a compreensão do narcisismo exige uma jornada que atravessa a poeira dos mitos, a densidade da psicanálise clássica, a observação do caráter e a acuidade da psicologia contemporânea.

A Origem Mitológica: O Espelho e a Maldição da Autoimagem

O mito de Narciso, com suas diversas versões, cristaliza uma profunda verdade sobre a condição humana. Filho da ninfa Liríope e do deus-rio Cefiso, Narciso foi profetizado pelo vidente Tirésias: viveria muito, desde que jamais conhecesse a si mesmo. Uma ironia cruel, um destino selado pela própria cegueira. Sua beleza era tal que encantava a todos, mas ele, em sua indiferença glacial, rejeitava qualquer amor. Eco, uma ninfa condenada a repetir as últimas palavras dos outros, apaixonou-se por ele. Ao encontrá-lo, só pôde repetir suas perguntas e declarações, sendo impiedosamente desprezada. A dor de Eco ressoou e a deusa da vingança, Nemêsis, (Afrodite em algumas versões), atendeu às preces dos corações partidos, lançando sobre Narciso a maldição de se apaixonar pela própria imagem.

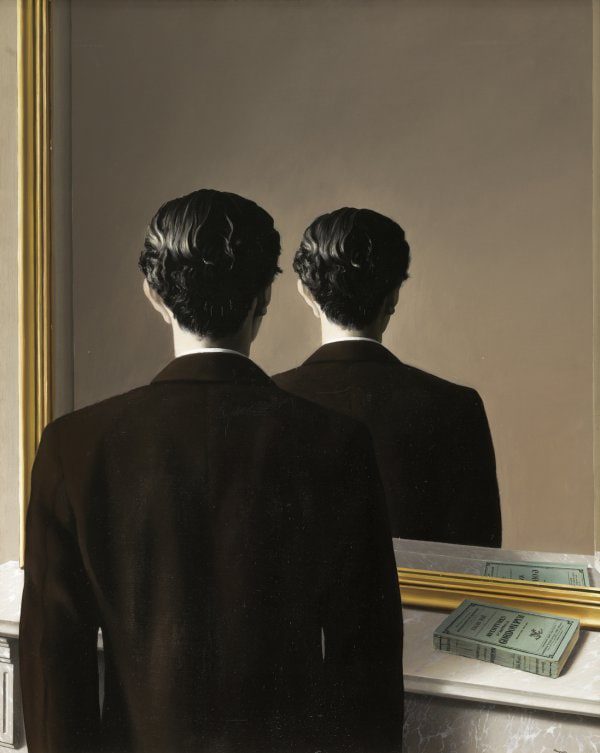

Este é o cerne do simbolismo do narcisismo. O lago, superfície que distorce e revela, torna-se o portal para uma paixão impossível, uma ligação com o inatingível. Narciso não vê seu rosto, mas a ideia de sua beleza, uma projeção idealizada. Ele ama a imagem, não a si mesmo como um ser completo e falível. O desespero nasce da impossibilidade de possuir aquilo que se deseja avidamente: a própria imagem. O reflexo não é uma extensão, mas um obstáculo, uma barreira entre o eu e a satisfação. A morte de Narciso, transformado em flor, não é apenas um fim, mas uma metamorfose que perpetua a beleza e a distância. A flor, que nasce à beira da água, continua a “olhar” para baixo, eternizando o gesto de contemplação ensimesmada.

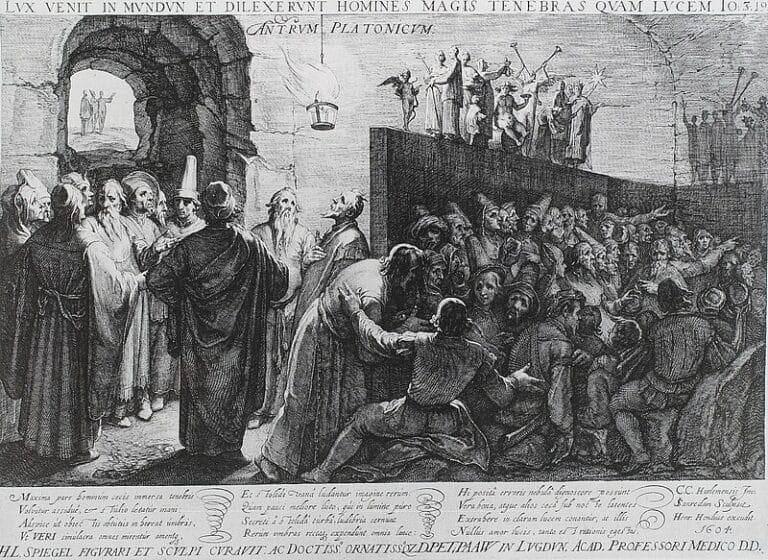

Aqui, o mito nos convida a uma reflexão inicial: o que significa “conhecer a si mesmo”? Para Narciso, o autoconhecimento levou à ruína, pois seu “conhecimento” era puramente visual, superficial e desprovido de profundidade relacional. Ele não se conhecia através do outro, do amor, da reciprocidade, mas apenas através de uma projeção idealizada. O mito, portanto, já apontava para uma patologia do eu, onde a autoimagem se torna um invólucro vazio, incapaz de nutrir a vida ou o afeto verdadeiro. A beleza, quando absolutizada, transmuta-se em prisão, e o amor próprio em solidão abissal.

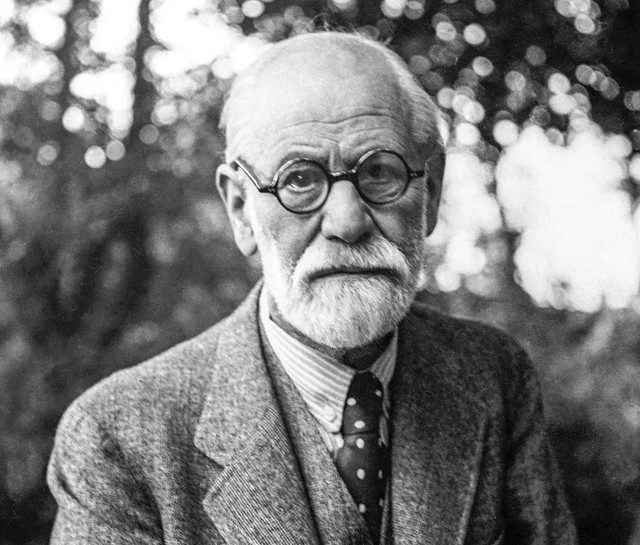

As Lentes de Freud: Narcisismo Primário e a Constituição do Eu

Foi na efervescência do pensamento psicanalítico que o conceito de narcisismo ganhou corpo e profundidade clínica. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, compreendeu o narcisismo não apenas como um traço de personalidade, mas como uma fase crucial no desenvolvimento psíquico humano. Em seu ensaio seminal “Sobre o Narcisismo: Uma Introdução” (1914), Freud postula a existência de um narcisismo primário, um estado precoce no qual o investimento libidinal se dirige ao próprio ego. O bebê, em seus primeiros meses de vida, vivencia um estado de fusão com a mãe, onde o mundo e o eu ainda não estão claramente diferenciados. Sua libido, a energia vital e pulsional, está concentrada em si mesmo, em suas necessidades e satisfações. Este “eu” inicial, ainda rudimentar, é o objeto de seu próprio amor.

O narcisismo primário é, portanto, um estágio normal e necessário para a constituição do ego. É a base sobre a qual se ergue a capacidade de amar e ser amado. Sem esse investimento inicial no próprio eu, o indivíduo não desenvolveria uma base sólida de autoestima e autovalorização. Contudo, Freud também descreve o narcisismo secundário, que surge quando a libido, inicialmente voltada para o exterior – para objetos de amor no mundo –, retorna ao ego. Isso pode acontecer, por exemplo, em casos de frustração, perda ou trauma. Quando o amor pelos outros é ferido ou rejeitado, a libido pode “retrair-se” para o próprio eu, como uma forma de autoproteção.

A distinção freudiana é crucial. O narcisismo primário é fundacional; o secundário, por outro lado, pode ser tanto uma regressão temporária quanto uma fixação patológica. Um narcisismo secundário exacerbado, onde a libido permanece excessivamente investida no eu e a capacidade de amar e se relacionar com o mundo externo é comprometida, aponta para a patologia. É como se o indivíduo se tornasse uma fortaleza impenetrável, protegida pela muralha da auto-suficiência, mas condenada à solidão.

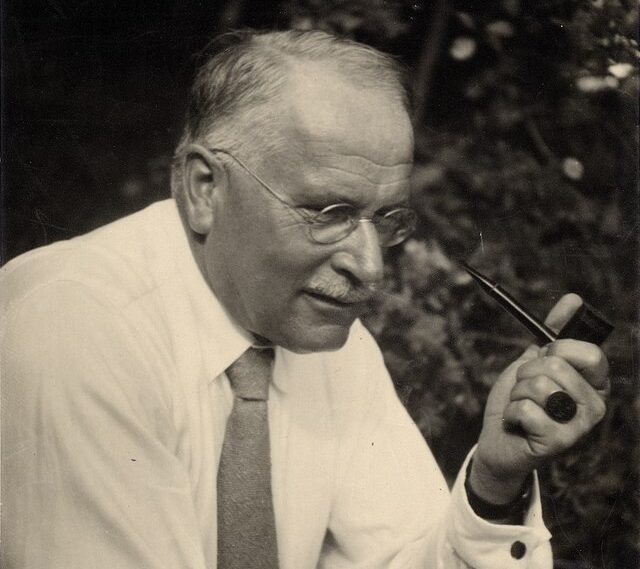

Carl Jung, discípulo e depois crítico de Freud, também abordou o narcisismo, embora sob uma perspectiva diferente, mais ligada à ideia de individuação e à relação com o Self. Para Jung, a busca da totalidade e a integração dos aspectos conscientes e inconscientes seriam o caminho para uma saúde psíquica, e um ego excessivamente inflado (o que poderíamos correlacionar com aspectos narcísicos) seria um obstáculo a essa jornada de autodescoberta.

Outros psicanalistas clássicos, como Otto Rank e Melanie Klein, expandiram a compreensão do narcisismo. Rank explorou a “angústia do nascimento” e a necessidade de individuação, enquanto Klein, com sua teoria das relações objetais, enfatizou a importância dos primeiros anos de vida e a introjeção de objetos bons e maus para a formação do eu. Um self frágil, não nutrido por introjeções saudáveis, poderia recorrer a defesas narcísicas para se proteger. Em todas essas abordagens, subjaz a ideia de que o narcisismo, em sua vertente patológica, é uma defesa contra a dor, a vulnerabilidade e a consciência da própria incompletude. É uma tentativa desesperada de preencher um vazio interno com a imagem de uma perfeição inabalável.

Narcisismo e Caráter: Entre a Autoproteção e a Manipulação Sutil

A transição da teoria psicanalítica para a observação do comportamento e do caráter humano revela a complexidade do narcisismo no cotidiano. É fácil cair na armadilha de classificar como “mau caráter” todo indivíduo com traços narcísicos, mas tal simplificação obscurece a profunda dinâmica psicológica em jogo. Indivíduos com acentuados traços narcísicos frequentemente exibem uma grandiosidade, uma necessidade constante de admiração e uma notável falta de empatia. No entanto, é crucial entender que esses comportamentos, muitas vezes percebidos como manipulação ou egoísmo puro, podem ser, paradoxalmente, mecanismos de defesa.

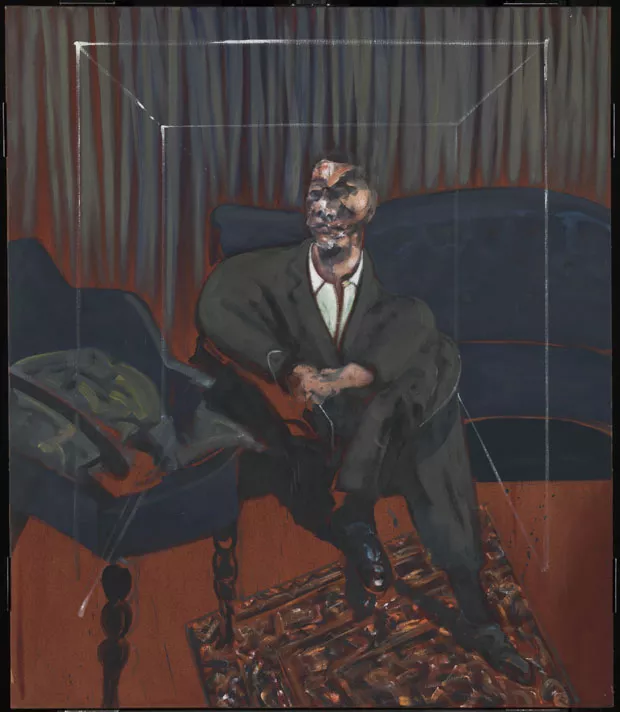

Imagine o narcisista como alguém que construiu uma fachada imponente. Por trás dela, muitas vezes reside um eu frágil, com uma autoestima profundamente instável. A grandiosidade, a arrogância, a busca incessante por validação externa são tentativas de compensar um sentimento interno de vazio ou inadequação. A manipulação, nessas instâncias, não é necessariamente um ato de maldade premeditada, mas uma estratégia inconsciente para manter a imagem idealizada de si mesmo e controlar o ambiente ao redor, a fim de evitar qualquer ameaça à sua frágil autoimagem.

A falta de empatia, um dos pilares do comportamento narcísico, é particularmente devastadora nas relações interpessoais. O narcisista tem dificuldade em reconhecer e validar as emoções alheias, pois sua própria existência psíquica está tão centrada em si que o “outro” é percebido apenas como um espelho ou uma ferramenta para a sua própria satisfação. As necessidades e sentimentos do outro são secundários, ou irrelevantes, diante da magnitude de suas próprias. Isso não exime o narcisista da responsabilidade por seus atos, mas nos oferece uma lente mais matizada para compreender a origem de tais comportamentos. Não se trata de justificar, mas de desvendar a intricada teia de defesas.

A relação entre narcisismo e “mau caráter” reside, portanto, na forma como esses mecanismos de defesa afetam o outro. Quando a necessidade de autoafirmação se sobrepõe sistematicamente ao respeito, à consideração e à empatia, as relações se tornam unilaterais, predatórias. O outro é usado, idealizado ou desvalorizado conforme serve ou não aos propósitos do narcisista. Essa instrumentalização das relações é o que confere ao comportamento narcísico sua dimensão ética complexa. É a ausência de reciprocidade, a incapacidade de amar genuinamente, que fere e destrói os laços humanos.

Não é o “ser narcisista” em si que define o “mau caráter”, mas a inflexibilidade e a rigidez com que esses traços operam, impedindo o crescimento, a empatia e a conexão autêntica. O perigo não está na auto apreciação, mas na absolutização do eu, na negação da alteridade e na recusa em se expor à vulnerabilidade inerente a qualquer relação humana profunda.

A Psicologia Contemporânea: Transtornos, Espectros e o Eco Digital

A psicologia moderna, com o avanço da pesquisa e a refinamento dos modelos diagnósticos, trouxe uma compreensão mais nuançada do narcisismo. Longe de ser um conceito monolítico, ele é hoje compreendido como um espectro, que vai de traços de personalidade comuns a um transtorno de personalidade clinicamente significativo. O Transtorno de Personalidade Narcisista (TPN), como descrito no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), caracteriza-se por um padrão difuso de grandiosidade (em fantasia ou comportamento), necessidade de admiração e falta de empatia, que começa no início da vida adulta e está presente em vários contextos.

Os critérios diagnósticos para TPN incluem: um senso grandioso de auto importância; preocupação com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilhantismo, beleza ou amor ideal; crença de ser “especial” e único; necessidade de admiração excessiva; senso de merecimento; exploração interpessoal; falta de empatia; inveja de outros ou crença de que outros o invejam; e comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. No entanto, a psicologia contemporânea tem explorado as nuances desse transtorno, distinguindo, por exemplo, entre o narcisismo “grandioso” ou “aberto” (mais aparente e extrovertido) e o narcisismo “vulnerável” ou “oculto” (caracterizado por sensibilidade excessiva à crítica, baixa autoestima disfarçada e reatividade passivo agressiva).

A sociedade contemporânea, com sua vertiginosa digitalização e a ubiquidade das redes sociais, tem sido um terreno fértil para a manifestação e, talvez, a exacerbação de traços narcísicos. As plataformas digitais, projetadas para a exposição do eu e a busca por validação através de “likes” e “seguidores”, criam um espelho virtual de proporções inéditas. Cada post, cada imagem, cada “story” pode ser uma oferta ao grande lago digital, onde milhões de Narcisos buscam sua imagem idealizada, esperando a admiração em forma de números.

A cultura do “selfie”, da autopromoção constante, da curadoria minuciosa da própria imagem online, reflete um investimento libidinal no eu que, se não for temperado por relações autênticas e um senso de identidade mais profundo, pode descambar para uma patologia. O eco digital, ao invés de uma ninfa lamentosa, é o feedback instantâneo e impessoal que alimenta a grandiosidade ou a vulnerabilidade do eu. A comparação social exacerbada, a busca por uma perfeição inatingível e a superficialidade das conexões podem corroer a saúde mental, gerando ansiedade, depressão e um vazio existencial paradoxal em meio a tanta “conectividade”.

A discussão contemporânea sobre narcisismo também se estende aos impactos sociais e culturais mais amplos. Em um mundo que valoriza o sucesso individual a qualquer custo, a competitividade implacável e a projeção de uma imagem impecável, os traços narcísicos podem ser não apenas tolerados, mas até mesmo recompensados em certos contextos profissionais e sociais. A liderança narcisista, por exemplo, pode ser eficaz a curto prazo devido à sua autoconfiança e capacidade de projeção, mas frequentemente se revela destrutiva em longo prazo devido à falta de empatia e à incapacidade de ouvir e valorizar os outros.

A compreensão do narcisismo, portanto, transcende a esfera individual e se insere em um contexto sociopolítico e cultural. Questionar o narcisismo é questionar as bases de uma sociedade que pode inadvertidamente nutrir suas manifestações mais problemáticas. É um convite a refletir sobre os valores que propagamos, as imagens que consumimos e produzimos, e a forma como construímos nossa identidade em um mundo saturado de espelhos e reflexos.

Uma Síntese Inacabada: O Olhar para Além do Reflexo

Do mito fundador à complexidade da psicanálise, da nuance do caráter às manifestações digitais, a jornada pelo narcisismo revela uma verdade incômoda e fascinante: a luta humana entre o amor por si e o amor pelo outro, entre a autonomia e a conexão, entre a imagem e a essência. O Narciso contemporâneo, mergulhado no lago das redes sociais, ainda anseia por uma admiração que, muitas vezes, não preenche o vazio, mas o aprofunda. A grandiosidade externa, seja no mito ou na tela do smartphone, frequentemente encobre uma fragilidade interna, uma fome insaciável que nenhuma quantidade de “likes” pode saciar.

A patologia do narcisismo não reside no reconhecimento do próprio valor – que é essencial para a saúde psíquica –, mas na exclusividade desse investimento, na incapacidade de transbordar para o outro, de se vulnerabilizar, de se entregar à imperfeição da existência compartilhada. O amor verdadeiro, como nos ensina a sabedoria poética e filosófica, é sempre um risco, uma aposta na alteridade, uma abertura ao desconhecido.

Permanece, então, a pergunta, lançada como uma pedra na superfície do lago que ainda hoje reflete o céu: em um mundo onde somos constantemente convidados a contemplar e aperfeiçoar nossa própria imagem, como podemos aprender a olhar para além do reflexo? Como podemos encontrar a profundidade da alma, o calor da conexão e a beleza da imperfeição em um tempo que parece obcecado pela superfície e pela perfeição inatingível? A resposta, talvez, resida na coragem de desviar o olhar do espelho e, em vez disso, estender a mão para o outro, arriscando a vulnerabilidade de um encontro genuíno. Somente assim, talvez, poderemos evitar o destino de Narciso e descobrir um amor que não se consome na própria contemplação, mas que floresce na vastidão do mundo partilhado.